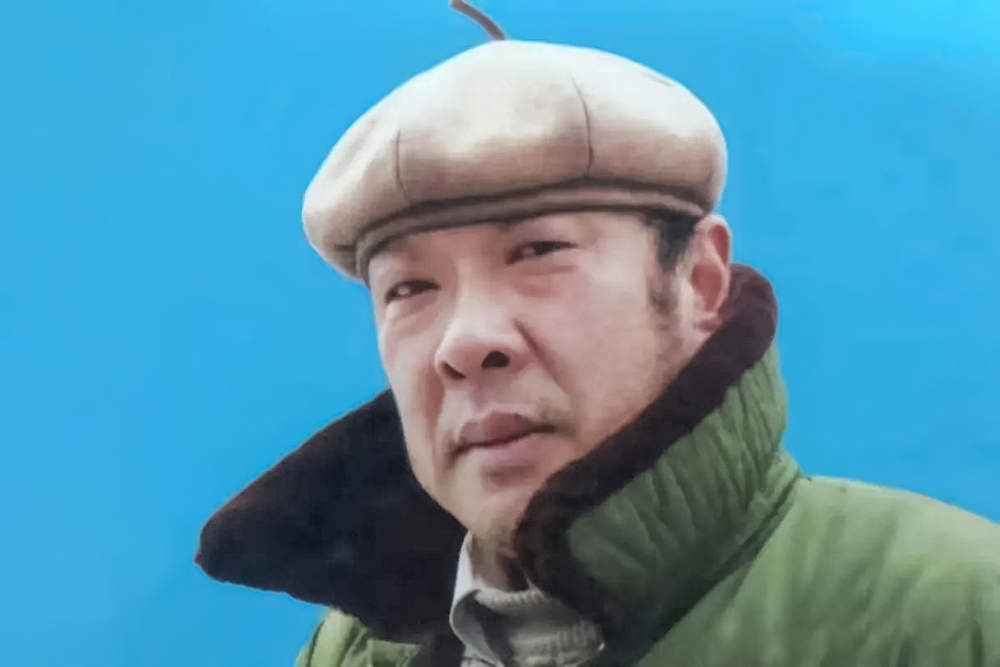

湖北省著名作家李国胜

生命为文学燃烧

——追记湖北省著名作家李国胜

向金祥/文

2023年8月7日,李国胜走了!

他走得那么突然,那么匆忙,让他的很多朋友猝不及防!他对文学的挚爱,他对文学爱好者无私的关怀和提携,曾经感动过许多人。他的足迹刻在每个文学爱好者的心坎上,他的作品发表在国内顶级知名刊物上、高尚的社会艺术舞台上,他的生命烛光燃烧在文学的星空里!

他,朴实如同老农的身影,曾经来来去去穿行于竟陵大街小巷几十年,眸子英气逼人,闪射出智慧、豁达和执著……时间不断流逝,但时间并不能消磨他享有的荣光。

子夜孤灯 效法钟惺写春秋

天门竟陵城南有条横贯东西数公里的道路,为纪念明代竟陵派文学代表人物,命名为钟惺大道。天门市教育局办公大楼坐落在钟惺大道中段,在文学追求上以“钟惺”为标杆的李国胜,在这幢大楼的十楼有一间办公室。李国胜在这间办公室工作了23年,每天总是直到子夜才休息。子夜灯下,李国胜写下了自己的传奇人生。

李国胜,1954年8月30日出生于天门竟陵。青年时代历经坎坷,小学时因文革失学三年,初中毕业后,他下乡到黄潭镇新华村王家大湾插队,成为一名下乡知识青年。

1970年8月,李国胜作为基干民兵投身国防工业基地建设,先后在海军基地宣传队、枝柳铁路天门民兵师宣传队任演奏员、创作员,直到1974年重返学校。

1976年,李国胜从天门师范毕业后因才华突出被留校任教。他自强不息,1984年深造于华中师范大学中文系,同时开始执笔于教育和文学,先后任湖北省教育厅少儿刊物《苗圃》主编、《天门教育》主编、《竟陵文学》主编。

虽历尽艰辛,但他始终不改初心,一手攀教育高峰,一手写锦绣文章。从截河中学老师到实验小学副主任,从天门师范教员到市教育局干部,筚路蓝缕,一路向前,桃李无数。他多年从事小学语文教学研究,先后在全国各地十余家专业报刊开辟专栏,发表学术论文、教学评论、教案、教学辅导材料近百篇,并多次在全国性学术会议上宣读论文,还应邀在省内外讲学。

李国胜把一生的情感都倾注于天门的教育发展和文学繁荣。他殚精竭虑,为各校写校歌、著校赋、编校园短剧,至今实验初中、拖市一中等学校仍然唱响着李国胜作词编曲的校歌,实验初中、实验小学等学校大门依旧高悬着李国胜撰写的楹联,他现场指导的校园剧《六号球衣》《红雨伞》等闪亮江城武汉惊艳山东青岛。《红雨伞》被湖北电视台选播,《6号球衣》在全国中小学艺术节上力压群芳、斩获金奖,亮相湖北和天门春晚。他至病重之际,仍于病榻之上以手机为天门市特殊教育学校的助残晚会编写台词,心心念念的还是特校的演出。

李国胜去世后,音乐教育家朱则平撰写了一篇回忆录,回忆了和他之间的音乐往事。

李国胜喜欢京胡、二胡,朱则平喜欢吹笙、琵琶,自幼既是邻居,又是好友。他们时常在一起玩乐器、演奏样板戏中的选段,也常常演奏一些广东音乐曲牌。朱则平的父亲是高中语文教师,家有很多藏书,喜欢读书的李国胜把朱则平家里的书看了个遍。后来,这哥俩又成了天门实验小学的同事。李国胜爱上了文学创作,朱则平爱上了音乐创作。李国胜创作第一个短篇小说《桂庭伯的打火机》时,常常与朱则平探讨作品的构思。这篇小说发表后,李国胜开心地请朱则平饮酒庆祝。

1981年夏,朱则平从湖北艺术学院作曲系进修归来,产生了创作清唱剧《陆羽》的强烈冲动,第一个跟李国胜谈了自己的想法,希望李国胜创作这部清唱剧的剧本(歌词),并给他提供了韦翰章与黄自合作的清唱剧《长恨歌》的歌词作为参考。大约一周左右,清唱剧《陆羽》的歌词在李国胜笔下诞生了。朱则平写出全部音乐后,俩人一起唱着原稿上的各段歌曲和音乐,都感到非常满意。李国胜写得一手好字,他用钢板刻出了《陆羽》第一版歌谱。多年后,这首作品由长江文艺出版社正式出版了附钢琴伴奏的歌谱和唱片,在武汉、襄阳及美国加州多地交流演出。著名美籍华裔歌剧表演艺术家和导演邓韵女士因偶然的机会得到了《陆羽》的唱片与歌谱,特地约请朱则平和李国胜将这部作品改编为民族演唱剧《茶圣陆羽》。俩人将之前不到半个小时的清唱剧《陆羽》改编为一个多小时的民族演唱剧《茶圣陆羽》。2017年6月和7月,民族演唱剧《茶圣陆羽》在著名的广州大剧院公演;2018年,又在广州著名的中山纪念堂公演。广东广播电视台播出了这部作品的选段。

李国胜的儿子李力,现在是一所高校教师,他有一则日记是这样写的:

回头看先父一生成就,都在文字。家里别的没有,书这东西的确是多的。他一直在买书,不停地买。实际上到目前为止,我从来没见过别家有这么多书的,这直接导致我童年时的世界观有一定偏差。那时候,我认为只要是个家,就应该有这么多书,而且这些书还真的有人看(很久以后我才发现这个认知错得离谱,这世界其实没多少人看书)。父亲可能不记得他昨天吃了什么,但是对文字的记忆力极佳。我小学遇到不认识的字,他拿出康熙字典(真不是新华字典)马上翻到那一页,我才知道除了拼音,还有切音法。

天门市实验小学原校长姚明学,这样评价老同事李国胜:“没接受过音乐专业训练,师范毕业留校教师范生音乐,京胡、二胡、板胡、手风琴、钢琴,作词、作曲、指挥、演出总导样样通;自学文学,成为中国作协会员、著名作家,并当选市作协主席;自修书法,硬笔、软笔字行云流水,潇洒自如;语文教学研究硕果累累,诸多教研文章见诸各级杂志;自学烹饪,八桌十桌的菜肴无需请厨师。

博览群书、阅历丰富、造诣深厚是李国胜实现文学梦想的法宝。他的生命里住着一个诗意的灵魂,他用勤奋演绎人生精彩,他的一生才会如此熠熠生辉。

不负时代于无声处护净土

2015夏天,湖北省出版物审读中心审读员正专注地审读着刚刚收到的《竟陵文学》。这份散发着清香的《竟陵文学》,“首届江汉笔会专号”发表了天门、仙桃、潜江三市作家作品16篇(部),其中小说5篇、诗歌6组、散文3篇、影视文学1部。他读完之后,写出专题报告点评“《竟陵文学》‘江汉笔会’作品质量高”。

李国胜是“江汉笔会”的发起人。市作协副主席龚春霞撰写的《李国胜主席和江汉笔会》叙述了这件事的前因后果。2014年,李国胜与仙桃市、潜江市的作协主席协商联合举办江汉笔会,至今已办了七届。

“江汉笔会”的成功举办,让人们见证一个拥有“诗意的灵魂,勤奋的态度”而厉害的李国胜。

仰望历史的星空,天门文学可谓群星璀璨。作为石家河文化发源地,南北朝时期的“竟陵八友”、明末的“竟陵派文学”光耀古今。从陆羽、皮日休、钟惺、谭元春到冀汸、胡天风、邹荻帆、陈立德,文学先贤的成就璀璨夺目。上世纪八、九十年代,以文学前辈邹荻帆、陈立德为领军人物,天门出现了郭良原、华姿、钟星、曾腾芳、胡鸿、舟恒划等一大批卓有成就的文学新星,他们中有不少人至今仍是中国文坛上的活跃力量。

中华民族伟大复兴新时代,如何实现文学复兴?作为天门市作协主席李国胜,他有一种使命感,他要不负时代、不愧对历史。

当下天门的文学现状外强内弱。一方面天门籍在外地的小说名家,如《福建文学》主编石华鹏,重庆著名作家宋尾,“鄂军小说野战排”领军人物赵投桃等在文学界获得了极高的评价;一方面因为60万青壮年外出发展,文学人才挟裹其中大量外流,文学的内生实力越来越弱。李国胜为此困惑、焦虑,时时在思考走出困境的突破口。

“我的力量是有限的,但如果我们联合起来举办江汉笔会,为基层作家开阔眼界、构建朋友圈,可以推动他们往前走,往外走,往上走,走向成功。”面对李国胜诗意的构想、“勤奋”的游说,处于相同困局的天门、仙桃、潜江作协一拍即合。

2015年4月8日至19日,首届江汉笔会“钟谭故里行”在天门竟陵举行。时任省作协副主席高晓晖亲临指导,对江汉笔会的举办给予高度评价。他说,文学是一件让人兴奋的事业。希望三地能携手谋划、用心运作,将江汉笔会打造成为全省文学活动的重要品牌。

2015年,第二届江汉笔会在仙桃举办,邀请驻扎于潜江广华地区的江汉石油管理局作协加盟,“三市一局”规模形成。每届都有著名作家、评论家到会授课,《长江文艺》《长江丛刊》的编辑来到现场指导改稿,吹糠见米地提升了作家们的创作水准。

2017年12月,第五届江汉笔会“走进石家河”,迎来了时任省作协党组书记朱训集、省作协副主席高晓晖、省作协创联部主任钱道波、《长江丛刊》杂志社社长刘诗伟、《长江丛刊》杂志社主编郑因、著名文化学者任蒙等,隆重举办了纪念天门籍诗人、翻译家邹荻帆先生百年诞辰诗歌朗诵会。

李国胜是鲁迅的热爱者。近几年,他又在认真研读鲁迅全集。在他的文章里,在他的言语中,时常可以看到听到他对鲁迅文章的引用。在首届江汉笔会上,他向来宾介绍《竟陵文学》的题名是鲁迅字体,旨在继承批判现实主义文脉,接续前辈的文学薪火,向新时代出发。

“巨大的建筑,总是由一木一石叠起来的。我们何妨做这一木一石呢?”李国胜以鲁迅为榜样,持之以恒地做这一木一石,并以此与所有从事基层作协工作的同仁们共勉。他撰写了《一件小事》《棉田下的油田》等文章以文会友。在《一件小事》里,他幽默地开门见山:“鲁迅先生在天有灵,恕我抄袭之罪——实在想不出别的题目来了。”

李国胜始终坚持“《竟陵文学》要留清白在人间,作为主编不要在自己的刊物上发表作品,要把版面留给作者。”直至他去世,这份由他亲手创办的刊物(季刊)已出版76期,每期18万字,没有发表他一篇作品。尽管办刊经费极度困难,他始终拒绝刊登商业广告,以清新淡雅的风格守护一方净土。《竟陵文学》多次以文学的纯洁性受到省文联、省作协的表扬,省作协领导称赞《竟陵文学》是全省一流的县市级文学刊物。

为人直,为文曲,为友义气,于今斯君已去,素车白马空入梦;

处世善,处事真,处身谨严,而后佳作再无,碧海青天怅招魂。

士不可以不弘毅,任重而道远。文学也是没有硝烟的战场,勤奋与内卷,低调与张狂,高尚与猥琐的博弈从没有停止。青年作家作者写出了好作品,李国胜总是报以孩子般的灿烂的笑容。面对那些动机不纯,亵渎文学的蝇营狗苟,他立即严词厉色果断止损。

李国胜担任作协主席期间,文学队伍“吐故纳新”,市作协会员达到120人的规模,其中省作协会员50余人。他发掘、培养、推出“拖市一中校园作家群”,力图以此为契机,推动全市教师文学创作向更高层次迈进。此事被《中国教师报》在第一版整版报道后,在全国教育界产生强烈反响,得到省委宣传部领导高度评价。几年内,该校作家群体出版个人作品集7部,合集1部。全市本土作家作者出版长篇小说、小说集、散文集、诗集等数十部,在国内重要刊物发表中篇小说多篇,一大批新时代作家健康成长,长篇小说、中短篇小说、散文、诗歌创作从本土走向全国的良好势头前所未有。2007年4月,《天门日报》《湖北日报》《长江日报》和荆楚网、湖北新闻网、汉网等多家媒体报道《天门一批作家根植沃土成果丰》,介绍“天门作家八年出版作品五十余部,是1949至1999年50年间出版作品的十余倍”;2007年6月29日,《天门日报》整版推出《竟陵风骚有传人》,天门文坛人才辈出的新气象受到人们广泛关注。李国胜一手带出来的队伍没有辜负他的期望。

播撒文学种子,培育无名小草。从1985年到2004年,全市50多所初中、高中都有自己的文学社团和社刊,成立了天门市中学生文学社团联合会。2004年9月,李国胜主编的《文学泉(高中卷)》《文学泉(初中卷)》由现代出版社出版,天门中学等9所高中和实验初中等30余所初中近500余名学生的作品在更大范围得到认可,无数的文学蓓蕾向阳生长。

从2004年起,市作协设立的“钟谭文学奖”,每两年一届评奖小说、诗歌、散文、文学评论作品,促进文学创作繁荣。后来升格为由市政府颁发的“陆羽文学奖”。

天妒英才,翰墨永存,李国胜以文字立起标杆,为天门文学史描上浓墨重彩的一笔。

虽死犹生励志典范启后昆

2023年8月8日,湖北省作家协会给天门市作家协会发来唁电:

“惊悉我省著名作家、原湖北省作家协会全委会委员李国胜同志因病去世,省作家协会谨以此电表示沉痛哀悼,并对亲属致以真切慰问。”“李国胜同志是江汉平原一位重要作家,他用毕生精力从事中、短篇小说及剧本创作,取得了令人瞩目的成绩。自1999年以来,李国胜同志担任天门市作协主席,致力于扶掖新人、提携后辈,致力于营造良好文学生态,其无私奉献的精神为我省文坛树立了榜样。”

作为中国作家协会资深会员,作为湖北省作家协会全委会委员,作为天门作家协会前四届主席,他大笔如椽,文学成就于江汉独树一帜。

1986年11月,《北京文学》举办了一个全国青年作者改稿班。为了改稿班能搞出个样子,《北京文学》把编辑全部集中到颐和园,用二十多天的时间从全国将近3000多篇来稿中选出10名青年作者参加改稿班,李国胜名列其中。1987年《北京文学》第3期“全国青年作者改稿班专辑”发表了李国胜《鸡和蛋的故事》,被《小说月报》1987年第6期转发。

据不完全统计,1982年至今,李国胜先后在《北京文学》《青年文学》《长江文艺》《芳草》等刊物发表小说、散文、报告文学作品五十多篇,其小说作品被《小说选刊》《小说月报》《中华文学选刊》《作家文摘》多次选载并入选《湖北省新时期文学大系・小说卷》,七次获省级以上文学奖。出版中短篇小说集《愉快的车祸》《白墨》,发表长篇小说《螺蛳湾》,话剧《倒海翻江》《杂剧2002》;他创作民族歌剧《陆羽》,2017年在广州大剧院连续演出多场;他创作了电视单本剧剧本《三个张敏》《台上台下》《人变猴子》等作品。短篇小说《笔误》获1988年全国青年文学奖;散文《教师节的邮票》获全国教育题材散文奖;两部电视短剧在中央电视台拍摄获奖,一部电视剧在湖北电视台拍摄获奖。

《芳草》文学杂志曾称李国胜为“湖北最能写的作家之一”。天门日报、深圳市教育局、湖北教育报刊社先后以“特殊人才”选调他,他婉言谢绝。

小说《金九的发明》发表于《芳草》2008年第2期;

长篇小说《螺蛳湾》发表于《芳草》2010年第6期;

小说《红包》发表于《长江丛刊》2016年第10期;

小说《五万》发表于《长江丛刊》2017年第21期;

小说《圆号》发表于《福建文学》2019年第5期……

湖北作家走乡村,李国胜写的散文《长寿的树》被收录进湖北作家协会编辑出版的《美丽乡村行》文集。

李国胜低调做人,高调创作,呕心沥血,笔耕不辍,在生命尽头还创作出《捕鼠者说》。这篇从现实主义向理想现实主义转变,汲取了黑色幽默的批评特色营养的小说创作风格转型之作,被《啄木鸟》采用。李国胜走后,家人清理他的遗物,发现几十年来,他发表在全国各类刊物上的中短篇小说、散文、报告文学作品数百篇;几十本获奖证书,随手放在办公室、书房各处的角落;包括十多年前在《芳草》杂志发表的数十万字的长篇小说在内,家人从没有听说过;倒是本土作者发表的作品、出版的文集,李国胜视若珍宝,整齐摆放在书柜最显眼的位置。

“一代文家,德艺双馨堪典范;

万世荫族,鸿儒楷模著春秋。”

这是现任天门市作协主席杨运灿敬献给他的挽联。

年逾古稀的天门市群艺馆原馆长曾腾芳先生说,李国胜堪称天门文坛的一面旗帜。他才思敏捷、语言幽默,善于发掘和捕捉生活中的亮点,时代的聚光点,写出不少精品之作,为发现、培养、推介本土文学人才,耗费了不少心血,作出了巨大贡献,深受同行和同仁的敬重和爱戴。

一幅幅挽联,一首首哀歌,一篇篇文字,在网络,在公众号,在朋友圈,生者对逝者的思念还在继续。短短两个月,从阅读到的近百篇情真意切的怀念李国胜的文章,我们可以体味到什么叫“虽死犹生”!

市作协会员肖民侠,在李国胜指导下创作出两部中篇小说、一部长篇小说。她在怀念文章《我和我的老师》中写道:“写这样的文章是多么艰难!每写几个字就会停下来,一遍一遍回想和他最后见面的情景,等回忆够了,人也累了,只好再等待明天。”

不是亲人,胜似亲人。读着这样的文字令人心碎,作家作者们对李国胜的深情与怀念令人感佩。

天门日报第一任总编辑、江苏师范大学传媒与影视学院原副院长、研究生导师刘行芳教授说:“李国胜的一生,是励志典范。他不断自我完善,发掘自己的长处和潜能;敢于改变自己,当遇到人生转折点时,果断地抓住机遇;勇于担当,用实际行动来彰显自己。这给每个希望改变命运、获得成功的人提供了宝贵的启示。”

李国胜的一生,是有作为、有价值的一生,是可以回顾往事问心无愧的一生,是给天门、给同行、给读者留下宝贵财富和不尽回忆的一生。

扫一扫在手机上查看当前页面

附件:

附件: